.

Fuente y foto: Resumen Latinoamericano / Por Carlos Aznárez y María Torrellas

.

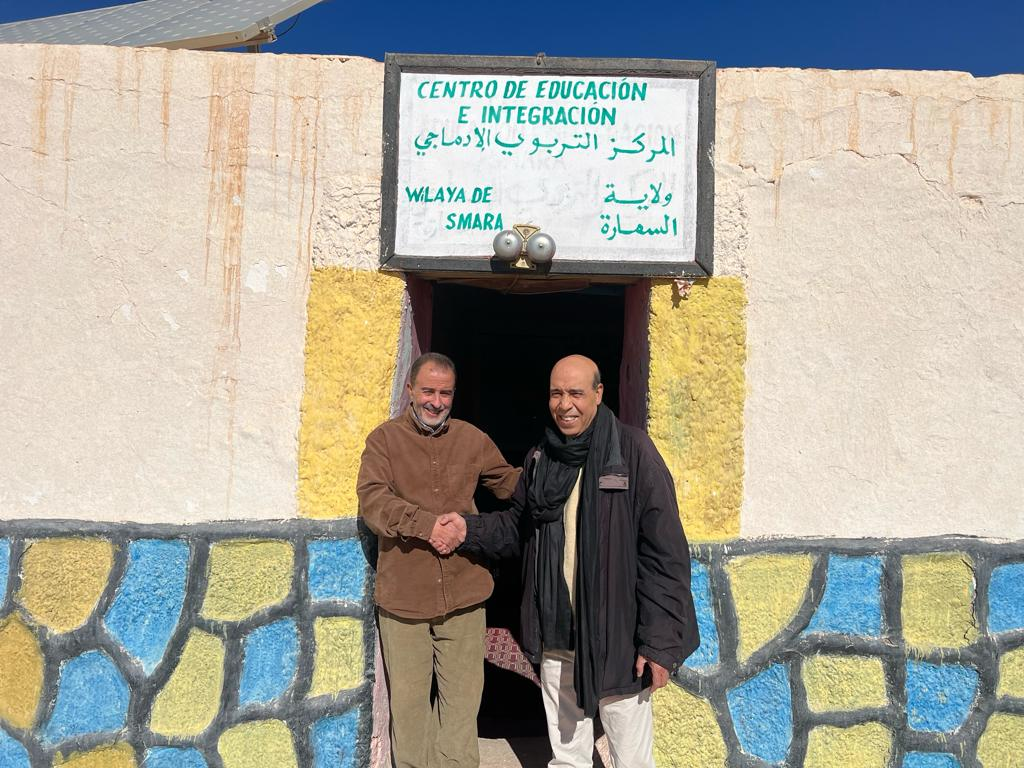

Buenos Aires, 28/03/2024.- A nivel de las organizaciones populares a Mohamed Alí Alí Salem se lo reconoce como el embajador de la República Árabe Saharaui Democrática, aunque el gobierno argentino aún no ha reconocido oficialmente a dicho estado, hoy bajo la ocupación de Marruecos. El embajador no pierde tiempo, y ha podido estrechar relaciones con las instituciones populares argentinas para hacer visibilizar la lucha de su pueblo por la independencia, y sobre todo explicar por qué continúa la guerra contra Marruecos, y la batalla diplomática para lograr el tan ansiado referéndum de autodeterminación. Estas son sus razones:

–A casi cuatro años de que el Frente Polisario rompiera el alto el fuego y retornara la guerra en toda la dimensión del Sahara Occidental, ¿cuál es la situación actual en el campo de batalla?

-Como Ud. bien dijo, hace cuatro años se reanudó la guerra en el Sahara Occidental debido a que Marruecos interrumpió el cese al fuego el 13 de noviembre del 2020 disparando a civiles que se estaban manifestando pacíficamente en la zona controlada por el Frente Polisario y por la República Saharaui. Desde ese momento no ha parado la confrontación bélica. Lo que pasa es que a nivel de la información no se habla mucho. Sabemos quién mueve todos los grandes medios masivos; y obviamente no es alguien que apoya ni la justicia, ni la equidad, ni las resoluciones de la comunidad internacional representada por Naciones Unidas. Y obviamente no apoya a los pueblos que reivindican una sola cosa, que son sus derechos a vivir en paz en su tierra. Desde el 13 de noviembre de 2020, la guerra no ha cesado. Desde hace tres meses hemos pasado no sólo a hostigar en el muro sino a llegar a guarniciones y destacamentos militares más profundos en la parte ocupada por Marruecos como es el caso de Smara, que se le atacó dos veces. Smara es la tercera ciudad del Sáhara Occidental y está ocupada por Marruecos. Entonces, ésta es la situación: por una parte, luchando contra los militares marroquíes, y por la otra, es una situación de vulneración diaria de los derechos humanos en la parte ocupada por Marruecos; no sólo los activistas sino la población en general.

-En esas zonas ocupadas, prácticamente la población tiene restringidos sus movimientos, como si se viviera en un permanente estado de sitio.

-Así es. No puede nadie manifestarse ni reunirse; si son más de tres personas ya es peligroso, y a esas personas se les encarcela o detiene. Se trata entonces de una situación de represión en la parte ocupada; y es una situación de resistencia, con varios momentos de penurias y de dificultades en los campamentos de refugiados. A nivel internacional el tema sigue avanzando con mucha lentitud; pero, por ejemplo, ha habido cuestiones interesantes como las resoluciones del tribunal supremo de la Unión Europea. Esperamos para este junio el veredicto definitivo en cuanto en cuanto al tema del expolio y de la compra de recursos y riquezas saharauis vendidas ilegalmente, robadas por Marruecos y compradas por países o por la misma Unión Europea. Ha habido tres resoluciones: la de 2016, la de 2019, la de 2021, donde se dice claramente que el Sáhara Occidental es un territorio diferente y separado de Marruecos. Y en la última, en la de 2021, ha sido muy claro; y por ende no se puede negociar, ni comprar ni vender recursos saharauis sin contar con el consentimiento del pueblo saharaui representado por el Frente Polisario. Obviamente, lo que esperamos para junio es que se reafirmen los otros tres veredictos. Y con esto es inapelable ya; por lo cual los países europeos están obligados, para beneficiarse de las riquezas saharauis, a tratar directamente con la República y el pueblo Saharaui, con el Frente Polisario. No hay otra manera. Nos duele que haya muchos pescadores, sobre todo españoles, que son los perjudicados; porque de la flota de 110, 90 de ellos son barcos españoles. Pero el camino está abierto; nosotros estamos abiertos a entendernos con los pescadores y con el gobierno español, siempre y cuando, en el caso del gobierno, rectifique su posición de entrega a Marruecos y de decir “Sí, Bwana” a todo lo que dice el régimen marroquí. Porque sabemos que desde el 2022, con Pedro Sánchez como presidente, el presente gobierno ha dicho que la opción de la autonomía que ofrece Marruecos es la más seria, la más realista, en un momento en que lo más realista, y lo más justo, y lo más decente, y lo que está conforme con la ley internacional es un referéndum de autodeterminación donde el pueblo saharaui pueda decidir su futuro.

-Ya que entraste en el tema de España, allí se da una situación muy paradójica. Tengamos presente que España debe ser el lugar donde más solidaridad popular hay con el pueblo saharaui; incluso en el propio partido del Señor Sánchez hay gente de distintas provincias españolas que están permanentemente diciendo que hay que apoyar al Polisario y al Sáhara Occidental. Cuáles son las explicaciones para que Sánchez, que todo el tiempo se llena la boca de palabras apoyando a Palestina, por otro lado siga vendiendo armas a Israel. Y con el caso del Frente Polisario y el Sáhara Occidental repite lo mismo, asumiendo esa actitud de coquetear con el Frente Polisario; y por otro lado apoya las posiciones expansionistas de Marruecos.

-La verdad, no hay muchas explicaciones. Nadie lo entiende; ni su mismo partido. Las bases del Partido Socialista son pro-saharauis, como las de todos los partidos. Es verdad lo que has dicho; realmente la sociedad civil es la que más apoya a la causa saharaui en el estado español. Pero lamentablemente, y esto duele mucho, parece ser que el Sáhara sirve sólo en la campaña electoral. En ese momento, cada partido pone un párrafo en su programa, donde lo mínimo que reivindican es un referéndum de autodeterminación. Para los que van a más, se exige el reconocimiento de la República Saharaui. España es el país en el mundo que no tiene otra opción, que apoyar un referéndum de autodeterminación, porque lo dejó pendiente. Y en esos acuerdos tripartitos que son ilegales, España dice: cedo la administración a Marruecos y a Mauritania. Estoy hablando de los acuerdos tripartitos del 14 de noviembre de 1975, cedo la administración hasta que se celebre el referéndum de autodeterminación. A nivel del Comité de los Veinticuatro, Comité de Solidaridad de las Naciones Unidas, de los 17 territorios autónomos donde está el Sáhara Occidental y está Malvinas, donde pone el territorio, dice Western Sahara y donde pone “potencias”, pone España. Y Marruecos lleva 48 años ocupando. Porque para Naciones Unidas ya hay una resolución emitida en 1979 donde dice que la presencia de Marruecos en el Sáhara es una ocupación de facto. Por lo cual, volviendo a España, nadie lo entiende: se habla obviamente de que es un chantaje. Porque los marroquíes son los ases para ello,

junto con Israel obviamente. Y repiten sus mentiras para que al final estas se conviertan en verdades. Si se despertara el ministro de propaganda de Hitler, Goebbels, se quedaría muy pequeño en comparación con la propaganda y las falacias que Marruecos está soltando en el plano del Sahara, intentando convencer a todo el mundo de que sus mentiras son verdades.

-Se habla de que Marruecos lo tiene muy presionado al propio presidente Sánchez.

-Se comenta que han espiado su teléfono, y también el de la Ministra de Defensa Española, el del Ministro del Interior y otros funcionarios. Al parecer han sido espiados por Marruecos a través del método Pegasus. Eso está asegurado y él mismo lo reconoce. Ese es un tema, y también el de una empresa de su mujer que al parecer lo involucra en un tema de narcotráfico. En ese caso han imitado a Vito Corleone, cuando afirmaba “Te voy a hacer una oferta que no puedes rechazar”. Le han dicho “esto tiene que ir a la Justicia, pero hay otras formas de entenderse”. Realmente es absurdo e inentendible. La semana pasada hubo una proposición de ley en el Parlamento Español presentada por el Partido Popular y apoyada por todas las fuerzas políticas a excepción del PSOE, donde le piden volver a la postura anterior española que era mantener un cierto equilibrio y apoyando siempre el referéndum de autodeterminación y el derecho del pueblo saharaui. Independientemente de las diferencias políticas que pudiera haber entre los partidos de izquierda españoles y la derecha y ultraderecha española, todos han apoyado esta propuesta no de ley y que ha sido aprobada por el Congreso de Diputados, pero no es la primera vez. Recuerden ustedes que una semana después de marzo de 2022, cuando Pedro Sánchez adoptó esta postura de apoyo a la invasión ilegal de Marruecos al Sahara Occidental, también se hizo una propuesta y un llamamiento a Pedro Sánchez a que reconduzca y rectifique. De momento no lo ha hecho, pero estamos seguros de que todo esto le pasará factura en breve.

-Otro tema actual importante es lo que está ocurriendo en Medio Oriente: Israel es el tercer proveedor de armas a Marruecos, recientemente ha aprobado allí un dron kamikaze que seguramente se utilizará contra los combatientes saharauis; o sea que Israel está involucrándose abiertamente en defensa de Marruecos en este conflicto en el Sahara Occidental.

-Obviamente, Israel siempre ha estado presente, prácticamente desde 1965, y ahora más que nunca. ya que Marruecos acentuó la relación con esa figura llamada “normalización”. Hubo un momento que las cumbres árabes se hacían todas en Casablanca, y los israelíes espiaban en esas reuniones y le pasaban al Mossad la información. Dese cuenta también que un tercio del gobierno actual de Israel son judíos marroquíes, tienen la doble nacionalidad. Siempre ha habido una excelente relación entre el estado sionista y el régimen monárquico, medieval y sanguinario de Marruecos, ya sea en tiempos de Hassan II, o de su padre Mohamed de Egipto o en el de su hijo Mohamed VI; pero ahora se ha involucrado más. Por otro lado está el tema de los drones que es uno de los problemas al que nos estamos enfrentando. Pero sucede lo mismo también con el tema de los muros. Cuando empezaron a construirlos en 1980 con tecnología israelí, con apoyo financiero de EEUU, de Francia, de Arabia Saudita. El objetivo de los muros era frenar los ataques del ejército saharaui. Los muros empezaron a construirse en 1980 y se terminaron en el ’86; pero la guerra continuó hasta 1991. Franqueábamos el muro y atacábamos donde queríamos y en el momento que queríamos. Teníamos la iniciativa. Ahora sucede igual. Está la nueva tecnología de los drones y nosotros seguro que sabremos superarla. Hemos llegado hace tres meses a Smara; quiere decir que ya estamos saliendo o encontrando el material para poder hacer los ataques y esta guerra va a continuar. Marruecos busca que la guerra se pare, porque le está costando muchísimo; pero Marruecos sabe cuáles son las puertas, no hay otra. No hay el tema de la autonomía que alardea Marruecos, porque nosotros nunca hemos sido marroquíes. Pero existe un plan de paz que lleve a un referéndum o exige sentarse a negociar en el seno de la Unión Africana. No hay otras opciones. La otra es seguir en esto y estamos seguros de que la guerra le obligará a sentarse. Esta es una guerra del pueblo legitimada por la comunidad internacional. Porque un pueblo agredido tiene el derecho de resistir y defenderse. Es lo que está sucediendo en Palestina. El pueblo palestino tiene derecho a defenderse y a tener su propio estado, con capital en Jerusalén.

-¿Cómo están observando las consecuencias de lo que está ocurriendo precisamente en Palestina? Porque ya no se trata sólo de ese territorio ocupado por los sionistas, ya se visibiliza un conflicto regional, están involucrados el Líbano, Irak, Siria, Irán y cada uno de los países que integra esa región.

-Occidente está obligado a cambiar de estrategia; por el derecho del pueblo Palestino, que le ha sido usurpado su territorio en 1948 y que la han engañado con la Conferencia de Madrid y con la Conferencia de Oslo, y que el estado sionista no quiere ver un estado palestino en ningún momento, pero están obligados a ello. Palestina ha despertado la conciencia de los hombres y mujeres en el mundo; no sólo el mundo árabe o el mundo islámico, esto va más allá. Y lo que está sucediendo en Gaza, está obligando a los países del mundo a cambiar de posición. Está también el tema de Ucrania, que obviamente también es importante, se empieza a perfilar un nuevo orden internacional donde los pueblos, con mucha probabilidad, tendrán más voz y voto que en estos últimos tiempos de la hegemonía occidental encabezada por EEUU.

-Embajador, pasan los años, y al revés de lo que han hecho otros países en el continente, la República Árabe Saharaui Democrática sigue sin el reconocimiento de la Argentina.

-El único momento en que le voy a aceptar gustosamente el de “Embajador” es en esta pregunta, porque hace a la diplomacia. Nosotros teníamos relación con la Cancillería en el gobierno de Alberto Fernández; ahora no tenemos ninguna relación. Se nos dice que están muy ocupados y no hemos tenido contacto directo. Nosotros seguiremos luchando y resistiendo enarbolando la bandera de la libertad. Y donde sea posible, lo haremos por medios pacíficos, de lo contrario, será en el campo de batalla, empuñando las armas en defensa de nuestra tierra. Obviamente, esperábamos más del gobierno anterior. Pero sinceramente siempre he reconocido que se me recibía como un embajador en Cancillería. Nuestra batalla no es sólo en el tema diplomático; también está el tema de dar a conocer la causa y el tema cultural. Seguimos en eso.

– ¿Cómo está resistiendo el pueblo, las mujeres, las infancias, todas aquellas personas que están en los campamentos resistiendo en esta guerra?

-A los campamentos de refugiados nosotros le decimos campamentos por la dignidad. Los campamentos de refugiados son el núcleo donde se basa la lucha del pueblo saharaui, los organizan y los dirigen en su mayoría las mujeres desde que se crearon, en febrero de 1976. Es cierto que la gente padece necesidades. Hay una reducción del 20% en la canasta básica que se recibía del ACNUR.

Hay un llamamiento de ONGs solidarias con el pueblo saharaui que le piden a ACNUR que no hagan recortes en la canasta. Obviamente se excusa y se argumenta que es una situación de déficit a nivel internacional y que por eso ha habido este reducción. Pero independientemente de eso las mujeres siguen luchando, siguen estando en la vanguardia, organizando los campamentos y educando a las niñas y a los niños. Lo que de alguna manera es irreversible es no sólo la existencia del pueblo saharaui sino la existencia del estado que ha elegido el pueblo, que es la República Saharaui. La alegría que tenemos es que las generaciones más jóvenes -los muchachos de 18, a 30 años- son más saharauis y más Polisarios que nosotros mismos. ésta es una tranquilidad que tenemos. Si no es este año, seguro será el otro pero un Sahara independiente de la ocupación marroquí o de cualquier tipo de ocupación lo tenemos garantizado. Es cuestión de tiempo.

.

.

.